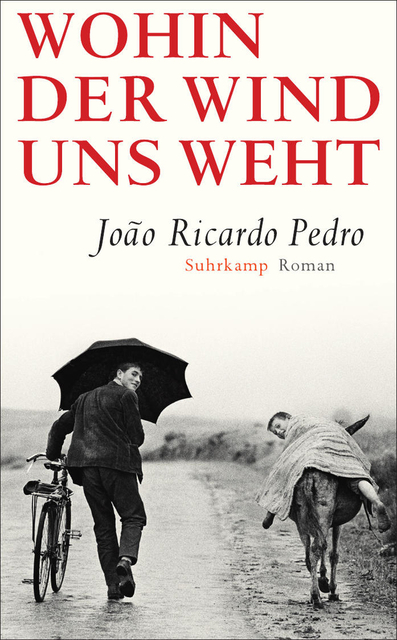

João Ricardo Pedro erfüllte sich mit seinem Debüt-Roman O Teu Rosto Será o Ùltimo, der 2012 in Portugal erschien und mit dem Prémio LeYa – einem portugiesischen Literaturpreis – ausgezeichnet wurde, einen Lebenstraum. Zwei Jahre später erschien die deutsche Ausgabe Wohin der Wind uns weht im Suhrkamp Verlag Berlin.

In dem Roman schildert João Ricardo Pedro die Lebensgeschichte der portugiesischen Familie Mendes über drei Generationen hinweg. Fragmentartig und in anachronischer Darstellung werden Erlebnisse von Augusto, seinem Sohn Antònio und dessen Sohn Duarte dargestellt.

Das Augenmerk gilt dem Enkel Duarte Miguel Mendes, der zu Zeiten der Nelkenrevolution aufwächst. Seine Familie genießt einen gewissen Wohlstand, da schon Duartes Großvater, ein sehr angesehener Arzt, in eine reiche Familie hineingeboren wurde. In der Schule wird er deshalb zum Außenseiter. Einzig die Freundschaft mit Indio, dessen richtigen Namen wir nie erfahren werden, erlöst ihn von seiner Außenseiterposition. Seitdem die beiden unzertrennlich sind, wird Duarte nicht mehr wie früher überfallen, verfolgt oder dazu gezwungen, sich Hundescheiße in die Hosentasche zu stopfen.

João Ricardo Pedro

Wohin der Wind uns weht

Übersetzt aus dem Portugiesischen von Marianne Gareis

Originalausgabe: O Teu Rosto a Ùltimo, LeYA, Portugal, 2012

diese Ausgabe: Suhrkamp, HC, 228 S., 2014

Ein zentrales Thema des Romans ist der Tod.

Er begegnet uns bereits in der Anfangsszene. Augustos langjähriger Freund Celestino, um den er sich schon seit seiner Ankunft im Dorf gekümmert hat, wird vermisst, weswegen ein Suchtrupp zusammengestellt wird. Es dauert nicht lange, bis seine Leiche gefunden wird – eindeutig identifizierbar wegen seines Glasauges, das „inmitten aus dieser Masse aus Blut und Fleisch“ vorzufinden ist.

Schon bald kauft Augusto seinem langjährigem Freund Policarpo, der ins Ausland gehen möchte, ein heruntergekommenes Grundstück am „Arsch der Welt“ ab, da er es schon eingerichtet vor seinem geistigen Auge sieht und nicht mehr zum Glücklichsein benötigt, wie er Policarpo mitteilt.

Er verspricht Augusto vor seiner Abreise, dass er ihm jedes Jahr im August einen Brief schreiben werde und „viele Jahre lang waren Policarpos Briefe das Fenster, durch das Duartes Großeltern auf die Welt blickten“. Für den Großvater sind die Briefe das Wertvollste, was er besitzt, und es kommt nicht selten vor, dass er Duarte aus ihnen vorliest, der wiederum seinem besten und einzigen Freund davon erzählt. So kommt es, dass eine Begebenheit, die Policarpo in einem seiner Briefe schildert, den Indio zu einer Zeichnung inspiriert – einem Eisberg – die er Duarte zum Geburtstag schenkt, der beim Betrachten dieses Bildes das Gefühl verspürt, ein Wunder zu erleben.

Die kuriose Begebenheit, die sich ereignet, als Duarte – ein begnadeter Pianist und der „größte Beethoven-Interpret seiner Zeit“ – dem Indio Beethovens Klaviersonate Nummer 26 vorspielt und ihn bittet, sich von der Musik zu einem Kunstwerk inspirieren zu lassen, führt dazu, dass die beiden Freunde von diesem Tag an getrennte Wege gehen. Denn auf das Vorspielen der Sonate reagiert der Indio ganz anders als erwartet. Anstatt ein Kunstwerk anzufertigen, holt er sich ganz ungeniert einen runter und hinterlässt sichtbare Spuren auf der gemütlichen Couch der Familie Mendes, die Duarte zu entfernen versucht – letztendlich aber nur mit seinem eigenen Blut überdecken kann.

Durch dieses Ereignis ausgelöst, spielt Duarte niemals wieder eine Beethoven-Sonate. Bei einigen Stücken empfinde er Einsamkeit und müsse an den Tod denken, wie er im späteren Verlauf einem Arzt, der Duartes Ohnmachtsanfälle untersuchen soll, mitteilt. Nicht er habe angefangen, Klavier zu spielen, sondern seine Hände, erklärt er.

Schon bald erfährt Duarte von seiner Mutter, dass der Indio tot aufgefunden worden sei – nackt und mit abgeschnittenem, im Mund platzierten Genital, so sei er von seinen Nachbarn aufgefunden worden.

Antònio lernte Duartes Mutter an dem Tag kennen, als er zum ersten Mal zu einem Angola-Einsatz geschickt wurde, und bat sie, seine Kriegspatin zu werden. Ab diesem Zeitpunkt schrieben sie sich von ihrem Alltag und verliebten sich ineinander. Nach ihrer Heirat und der Geburt Duartes stand der Vater kurz vor seiner Abreise zu seinem zweiten Kriegseinsatz, der ihn schwer traumatisieren sollte. Bei seiner Ankunft erkannte er seinen eigenen Sohn nicht mehr und es schien, als erwache er aus einem Traum, als die Mutter – den Tränen nahe – schrie, dass dies sein Sohn Duarte sei.

In einer durch Erinnerungen geprägten Umgebung wächst Duarte also auf und versucht, so viel wie möglich über die Vergangenheit seiner Eltern und Großeltern herauszufinden. So erfährt er von seiner Mutter, die sich erst öffnet, als bei ihr Krebs diagnostiziert wird, einiges über seine Großeltern mütterlicherseits, welche früh verstarben und seine Mutter als Vollwaise hinterließen.

João Ricardo Pedro erzählt episodenartig und sehr sprunghaft von Begebenheiten, die stets mit Duartes Familie in Zusammenhang stehen. Der Zusammenhang erschließt sich dem Leser dabei nicht unmittelbar (manchmal auch gar nicht), da Pedro nicht nur unvermittelt zwischen der Vergangenheit und Gegenwart hin- und herspringt, sondern auch zwischen Schauplätzen. Auch bei Personen, die jäh eingeführt und deren Erlebnisse vor ihrer Auflösung – so scheint es – abgebrochen werden, ist der Leser nicht selten im Unklaren darüber, inwiefern eine Verknüpfung zur Familie Mendes besteht.

Sein Stil ist durch eine sehr poetische und bildhafte Darstellungsweise geprägt, die sich jedem noch so kleinen Detail widmet. Doch an manchen Stellen erschweren die immer wiederkehrenden Wiederholungen und eine elliptische Darstellungsweise sowie die damit einhergehende Verknappung des Geschehens den Lesefluss. Dies betreffend sticht besonders das Kapitel Die Mutter und das Ende der Sowjetunion hervor, in dem es unter anderem heißt: „Sie aß einen Naturjoghurt. Aß eine halbe Banane. Putze sich die Zähne. Verließ das Haus. Rief den Aufzug, doch das Lämpchen leuchtete nicht auf. Sie wartete sechs Sekunden und drückte erneut den Knopf. Nichts […] unter der Wasseroberfläche: Stille. Manchmal ein Pochen. Das Herz. Dann erneut Stille. Stille. Stille. Stille. […].“

Außerdem ist der Schreibstil sehr kryptisch. So erfährt man zwar, dass Duarte das Klavierspielen aufgibt, da er bei manchen Stücken Einsamkeit verspürt. Aber auf die Frage seiner Mutter, warum er kein Klavier mehr spiele, antwortet er nur: „Hass. Hass auf mein Talent. Hass auf das, was die Leute immer als Gabe bezeichnet haben. Als meine Gabe.“ Im weiteren Verlauf wird diese Aussage nicht mehr aufgegriffen und somit als unwichtig beiseitegeschoben.

Auch die historischen Ereignisse und Namen verschiedener Präsidenten Portugals, die nicht jedem ein Begriff sind, werden genannt und müssen für das Verständnis gegebenenfalls nachgeschlagen werden – je nach Wissensstand des Lesers.

Der Leser ist durch die anachronische Struktur dazu angehalten, stets aufmerksam zu sein, da ansonsten einige Zusammenhänge unerkannt bleiben würden. Selbst am Ende des Romans erscheint er unfertig und auch die einzelnen Episoden, die Pedro schildert, scheinen an manchen Stellen frühzeitig abgebrochen worden zu sein, wie z. B. der Tod des Indios, auf den nicht mehr näher eingegangen wurde oder das schon angesprochene Kapitel Die Mutter und das Ende der Sowjetunion, da es genau an dem Punkt abgebrochen wird, an dem die Mutter ihrer Familie von ihrer Krebsdiagnose berichtet und die Reaktion der Familie dem Leser vorenthalten wird.

Führt man sich allerdings den Titel des Romans nochmals vor Augen und setzt ihn ins Verhältnis zum Geschilderten, liegt es Nahe, warum Pedro vieles „unfertig“ und den Leser damit nicht selten im Unklaren lässt.

Durch die Nutzung der elliptischen Erzählweise könnte Pedro darauf aufmerksam machen wollen, dass es gewisse Erlebnisse oder Zusammenhänge im Leben gibt, die niemals verstanden werden können, egal wie sehr man darüber nachdenkt bzw. nachforscht, da einzelne Puzzlestücke zur Komplettierung fehlen und das Verständnis daher nicht immer gewährleistet werden kann.

Pedro hat in seinem Debüt-Roman ein großartiges Mosaik der Familie Mendes geschaffen, das den Leser in Duartes Welt eintauchen lässt und von den Schönheiten des Lebens erzählt, obwohl diese Zeit durch Brutalität, Mord und Einsamkeit gekennzeichnet ist.

Sein lockerer, sehr detaillierter und mit Witz gespickter Schreibstil ist es, der den Leser mit einem angenehmen Gefühl zurücklässt, da Lachanfälle während des Lesens unumgänglich sind.

Außerdem rückt er nicht nur die negativen Seiten des Lebens in den Vordergrund, sondern auch die guten, wie beispielsweise die innige – wenn auch kurze – Freundschaft zwischen Indio und dem lebensfrohen Duarte, den Familienzusammenhalt und kuriose Begebenheiten aus der Kindheit von Augusto, Antònio und Duarte.

Genauso wie Pedro viele Kapitel vor ihrem eigentlichen Ende abrupt abbricht, behält er diesen Stil auch am Ende bei. Denn er lässt uns mit der Ungewissheit zurück, wohin der sympathische und talentierte Protagonist vom Wind geweht wird und spiegelt somit unser aller Leben wider, denn niemand von uns weiß, wohin uns der Wind als Nächstes weht, egal wie sehr wir alles zu planen versuchen.